LAS OVEJAS Y EL LOBO

Dice el poema: que la vida es sueño y los sueños, sueños son.

Hace poco soñé, y en el sueño me vi como cuando era jovenzuelo de 14 años, pastoreando con mi punta de 60 ovejas entre las montañas, laderas y llanos de mi pueblo.

En medio de la soledad del campo, el aullido del lobo se sentía tan cerca, que por más que enarbolaba mi garrote con el brazo tembloroso no era capaz de mantener la calma. Con entrecortada voz, en momentos casi inaudible, pedía auxilio. A mis oídos también llegaban jolgorios lejanos de otros pastores en entretenida conseja (cuento, fábula o patraña de sabor antiguo) ausentes ellos de mi presente miedo, pues o no me oían, o fingían no oírme.

¡Ya no dormí en toda noche! Me la pasé recordando que, como pastor, apenas supe distinguir a la oveja negra de la blanca, el mardano de la borrega. Dice el dicho que oveja que bala, bocado que pierde… ¡su significado tendrá! Rincones dormidos en mi persona, los he descubierto en conseja con otro u otros pastores. La habilidad o pillería para ser el primero en llevar tu rebaño al rastrojo, ahora desprovisto de caballones, o en orillar aquel ribazo con hierba fresca, al igual que no quedarte sin majada (corral o cuadra dispersa por el campo) a la hora de asestar en la época de verano, contrastaban con el ambiente familiar de la conseja o con el hacer hueco en tu majada a otro rebaño ante una tormenta.

La mente es ese viajero capaz de atravesar en un segundo lo que la vida te ha deparado en muchos años. En ese segundo vives y revives momentos del pasado. Unos duros, otros alegres, porque los insignificantes no suelen ser viajeros del tiempo. Y en otro segundo estás en el presente y puedes comparar el ayer con el hoy.

En el revivir, tienes presente las leyes de las majadas: el prioritario ante el resto de los pastores es el propietario de esta, o el aparcero que trabaja sus tierras, o el que disfruta de los pastos del propietario. A partir de aquí y, ante la ausencia en la zona de éste, el resto de los pastores tienen igualdad de posibilidades para ocuparla, tanto para asestar de verano, como en una tormenta. Es aquí donde viene la astucia y la pillería para posicionarse ante los demás. El resto eran cerca de 30 pastores dispersos por el termino, igual que dispersas eran sus majadas.

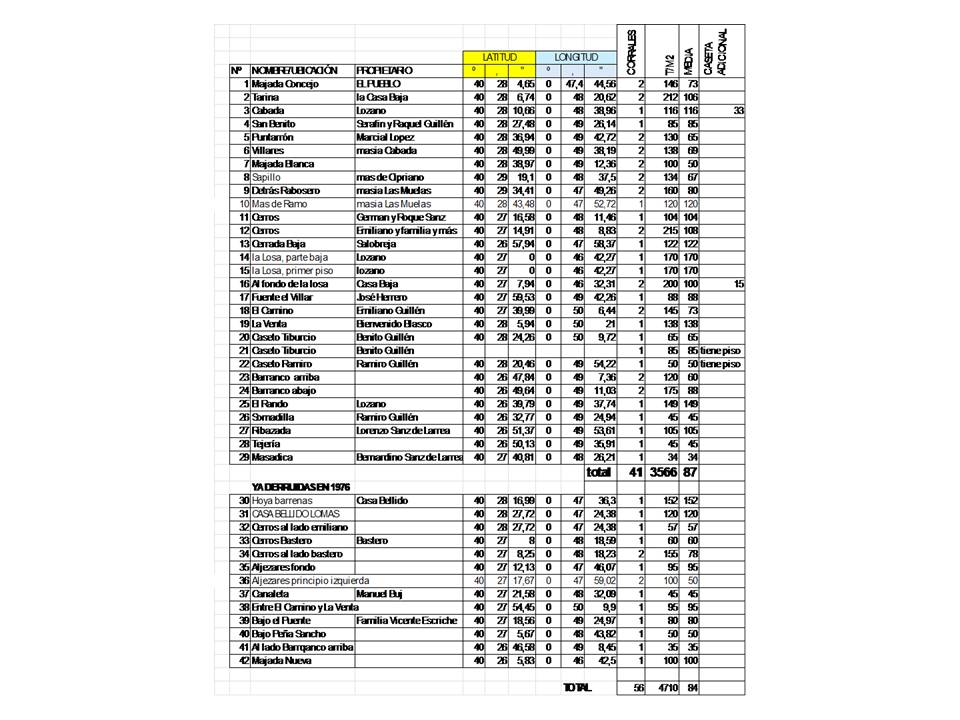

De regreso al presente y ante la ausencia de sueño, sitúo, una a una, todas las majadas que conozco. Casi todas las he habitado con mi pequeño rebaño y hasta otras que ya en aquel entonces estaban derruidas. Comparadas con el hoy, en deterioro la mayoría. Todas ellas con ausencia de rebaños en su interior desde hace más de 20 años ¡Se han quedado pequeñas y por lo tanto vacías!

En mi puntear nocturno detallo una a una todas las majadas. Y cuento 56. ¡Muchos corrales son! Máxime que cada rebaño disponía de su propio corral, bien en el pueblo, o en cada masía.

Las majadas son una riqueza paisajística. La gran belleza de la piedra y el rojo de la teja entrecorta las crestas de las verdes montañas, cual pintor, con pincelada corta, traza signos de vida en un cuadro.

Las majadas forman parte de nuestra historia y nuestra cultura. Son signos de una forma de vida: la ganadería, las ovejas, la lana, el estiércol, riquezas de antaño que en muchos casos ya se ha comido el lobo. Un lobo sin dientes, pero hambriento, que derriba paredes y tejados. Un lobo del que ha tenido que huir el hombre. Un lobo que ha borrado del paisaje, con el soplo violento del tiempo, el blanco moteado de negro de los rebaños y derribará cada tejado y cada pared de las majadas que aún perduran. Un lobo que aúlla en medio del más completo de los olvidos.

En mi recuerdo habitan unos 30 pastores y unas 2800 ovejas. Hoy, sólo un pastor y tal vez 1000 cabezas. Los testimonios siguen ahí, clamando que hubo un tiempo distinto del actual donde tenía importancia lo que ahora no la tiene.

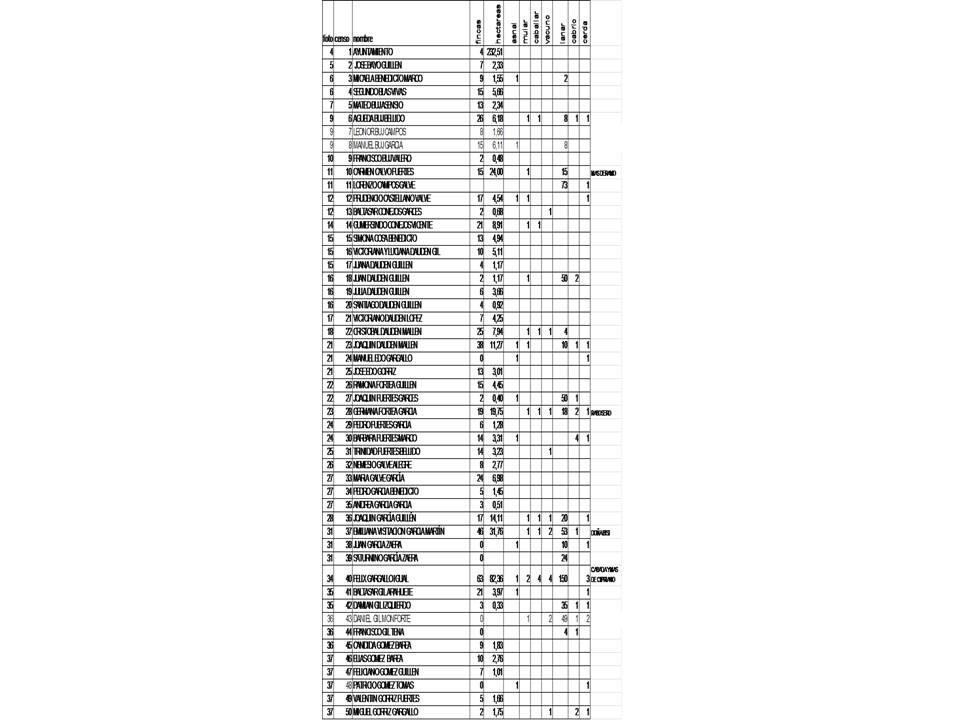

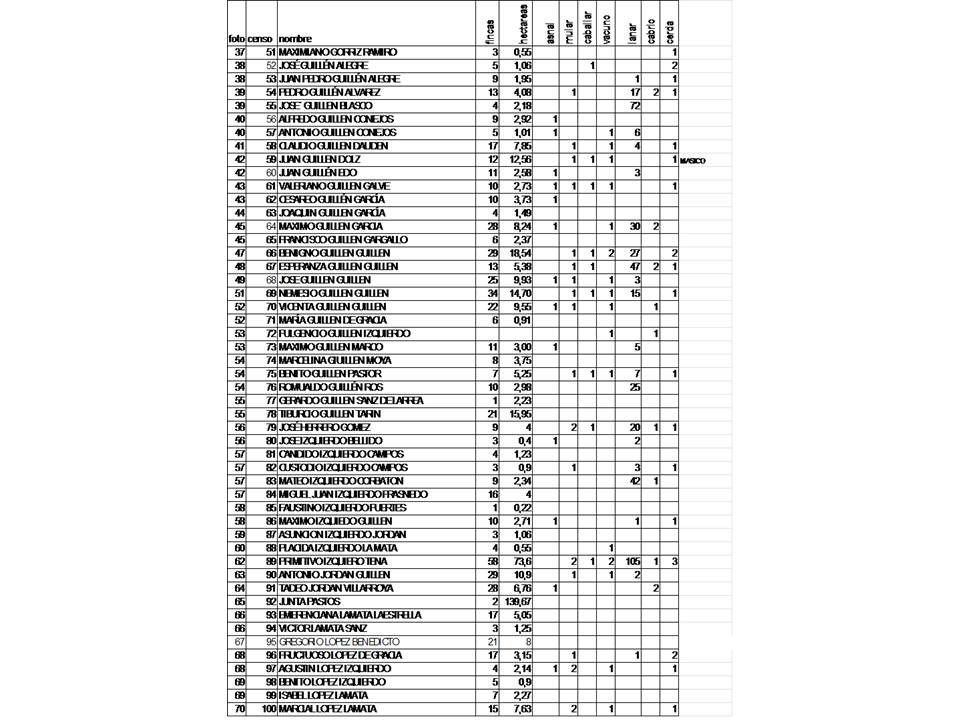

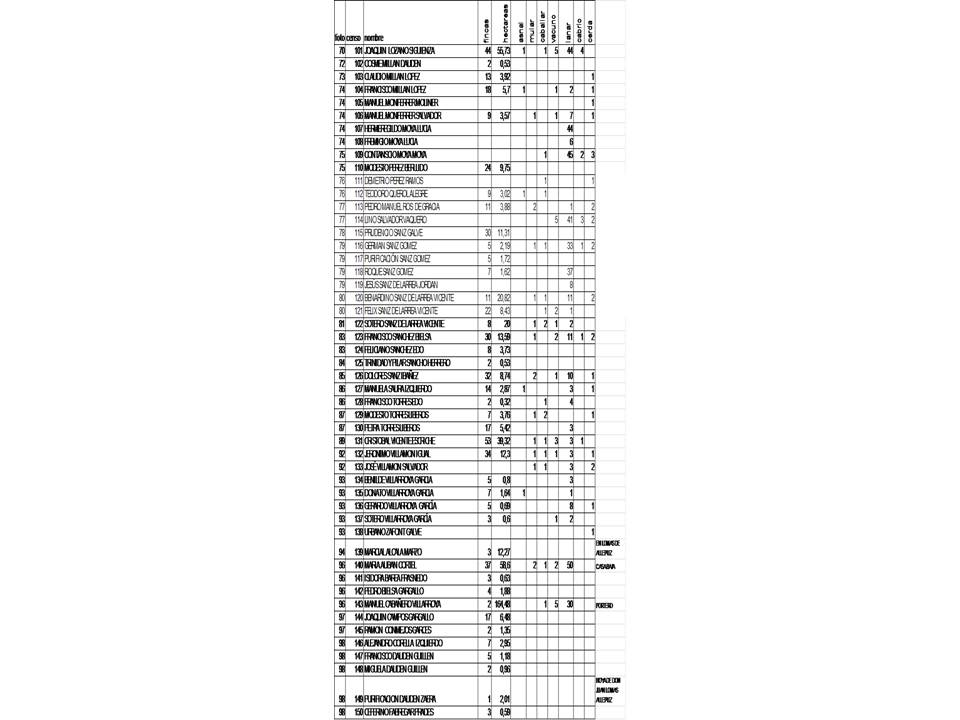

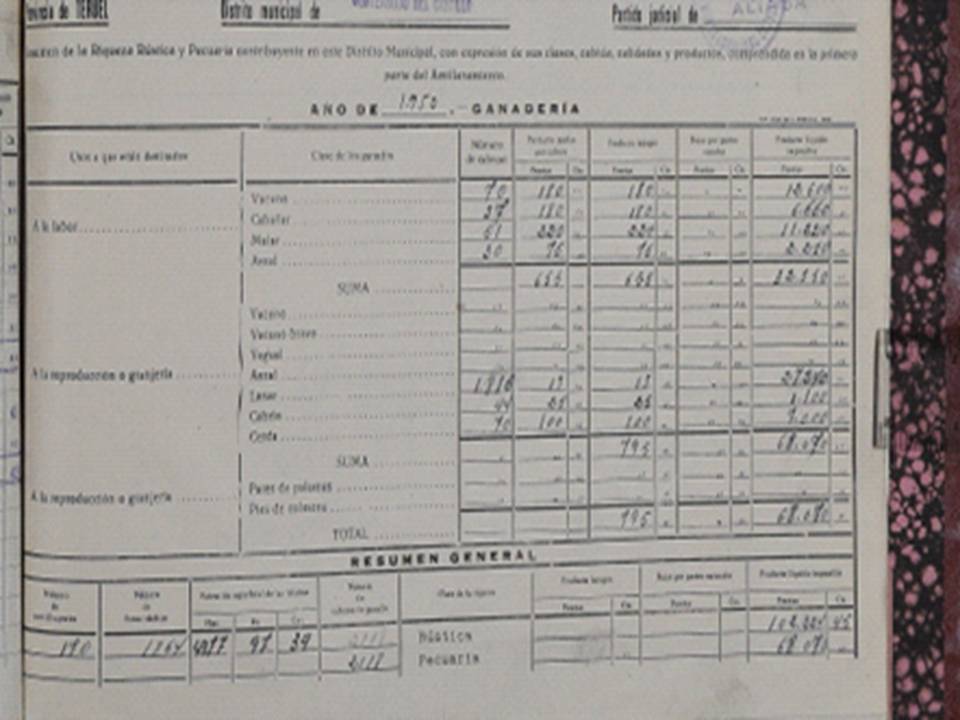

La memoria viaja en el tiempo, igual que las nubes vienen y van, los ciclos son cambiantes, se resurge de las cenizas. El libro de amillaramiento de Monteagudo del año 1950 nos demuestra una forma de vida peor que la que habita en mis recuerdos, con menos ovejas y más pequeños los rebaños. Hubo otros lobos que se alimentaban de todo bicho viviente.

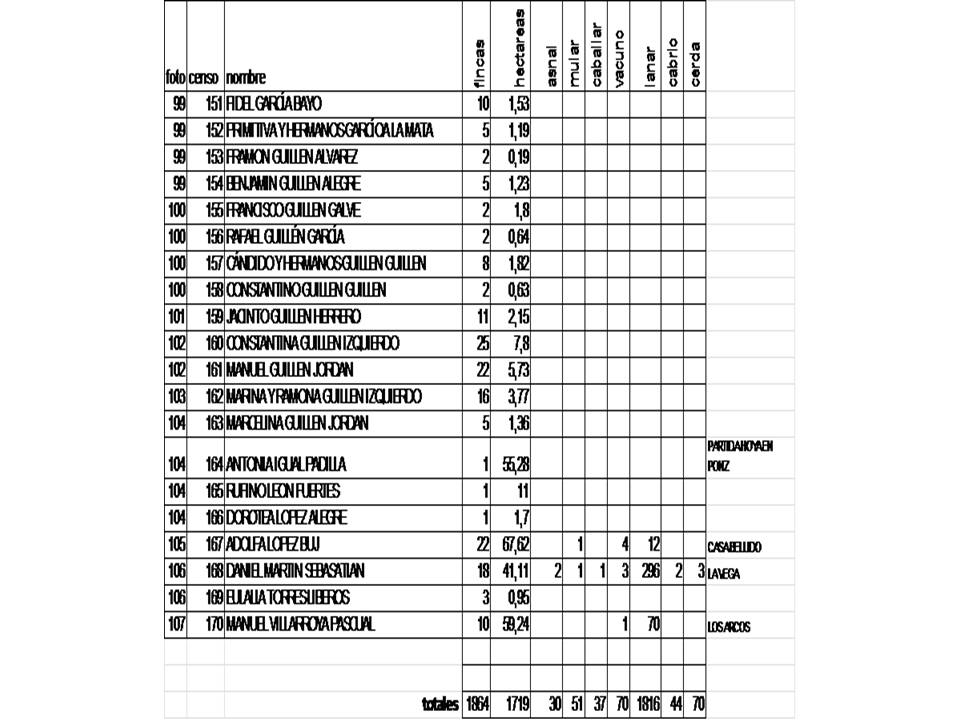

250 páginas agrupadas en 125 fotos, un gran trabajo, para resumir en una tabla de Excel. Más de 2000 apuntes, más de 2000 sumas individuales componen todo el rellenado del cuadro del Excel. A simple vista, son muchos datos y complejos de analizar pero me propongo compararlos con mi más lejano recuerdo, con la existencia de las 56 majadas y con el presente.

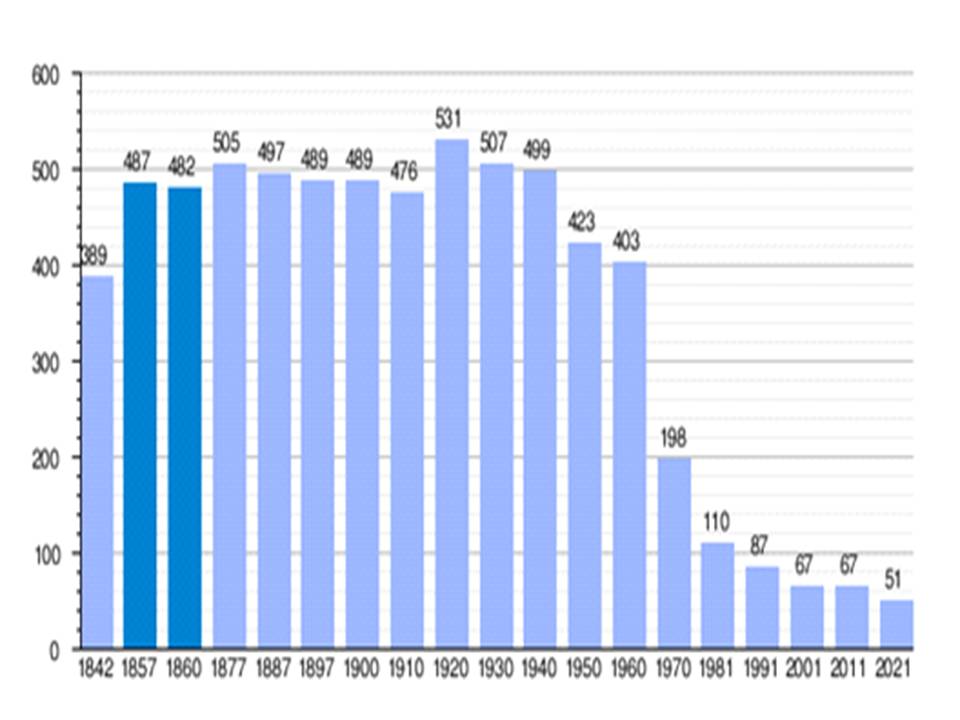

El propietario número 138, Urbano Zafón Galve, es el último de la lista de los residentes en el pueblo con propiedades. El resto hasta los 170 son propietarios que no habitan en el pueblo. Según el censo que publica Monteagudo en Wikipedia, había 423 personas en el año 1950. Ha habido un lobo que se ha llevado por delante a muchas almas dejando el pueblo con apenas 43 censadas.

Pero volviendo al sector de la oveja, en la tabla Excel aparecen 1816 cabezas, un dato inferior a mi recuerdo. Desmenuzándolo, vemos que hay: 6 propietarios con una oveja cada uno; 6 con 2; 9 con 3; 4 con 4; 1 con 5; 2 con 6; 2 con 7; 4 con 8; 3 con 10; 2 con 11; 1 con 12; 2 con 15; 2 con 18; 2 con 20; 3 con 25; 5 con más de 30 y menos de 40; 11 con más de 40 y menos de 50; 3 de 70; y 3 con más de 100. Estos datos no son ni mucho menos los apropiados para llenar el continente de 56 majadas. Si lo analizamos más minuciosamente, podemos observar que 3 propietarios tienen 551 cabezas; que 22 poseen 1446 cabezas; y que el resto son 49 propietarios con un censo de 369 cabezas.

No hay, o no he podido encontrar censo de las cabezas que existían en Monteagudo anterior a la guerra. Tampoco hay datos ciertos que determinen el punto mínimo de cabezas con que quedó el pueblo posteriormente a la guerra. Sí hay datos, no precisos en el número, de que se sacrificaban animales para alimentar a las distintas fuerzas que dominaron Monteagudo en aquella fatídica guerra (no es el momento de este análisis). Tampoco tengo datos de qué rebaños pertenecían a propietarios de Monteagudo y que en el año 1950 estaban localizados en otros distritos.

Cuando comparo los datos del amillaramiento con los que hay en mi memoria necesariamente tengo que desgranarlos más para comprender. ¿Qué representa una oveja frente a una vaca? En mi época decían que una vaca consume como 10 ovejas, por lo tanto, siguiendo esta comparación también será 10 veces más económica a la hora de comprarla. Cada pastor asalariado solía llevar mínimo una oveja, a veces hasta 10, las cuales eran de su propiedad y pasturaban y comían en la cuadra con las del amo (amo, es igual a propietario). Se llamaban las ahorras.

Mi análisis me lleva a pensar que en el periodo de guerra disminuyeron mucho las cabezas de ganado. Si bien ya existía la masía de Salobreja como propiedad del Concejo (excelente dehesa para las vacas) los vecinos de Monteagudo no disponían de dinero para comprar vacas y posiblemente tampoco tendrían donde adquirirlas. Los pocos dineros que podían ahorrar los invertían en un animal más fácil de comprar y más fácil de pastorear agrupado en rebaños: la oveja. De ahí que haya 49 propietarios con un total de 369 cabezas. ¿Serían estas las llamadas ahorras que se iban consiguiendo después de un estado muy precario de muchos vecinos? Posiblemente sí.

El sueño que he descrito al principio me llevó a detallar cada una de las majadas, y a pensar que Monteagudo pudo, a pesar del pequeño tamaño del término (44,37 km2, o lo que es igual 4437 hectáreas) tener gran cantidad de cabezas de lanar. Lo calificaría como una cifra bastante superior a la que hay en mi memoria de 2800. No he podido encontrar más datos que el libro del amillaramiento de Monteagudo del año 1950, del cual ya he hablado. Pero éste, de lo único que nos alerta, es del precario estado de la población posterior a la guerra del cual no se había rehecho todavía al menos hasta el nivel que abarca mi memoria por los años 65.

No resisto la tentación, una vez que tengo los datos de dicho libro en mi poder y los hago públicos. Siento que debo comentar esa otra forma de vida que se oculta entre los datos y que tal vez yo los analicé desde un punto vista muy subjetivo.

En el libro de Relatos y Retratos hice público el documento donde el rey concede la legalización como Dehesa Boyal a la zona denominada Horcajo. El pueblo justifica dicha petición en el amillaramiento de 414 cabezas de ganado boyal de todas clases. Esto ocurrió el 21 de julio de 1894. En él, yo decía que las 414 cabezas eran muchas y lo defendía con el argumento de que las pocas o muchas vacas que existieran en su día estaban asociadas a los trabajos del campo y a su vez podían parir cada cierto tiempo una cría. Esto es aplicable a las yeguas y burras.

Clasificando los datos del libro de amillaramiento, una vez apartados los datos de las masadas, en el pueblo existían 27 burras y 26 yeguas. Más 42 vacas. Esto nos determina que en aquellas casas donde no había ovejas, la oportunidad de obtener ingresos por venta de crías solo podía venir a partir de los animales boyales: burras, yeguas y vacas. Este dato que yo imaginaba como real ahora puedo afirmarlo pues el propio secretario Manuel Pérez Herrero así los justifica, incluidas las 70 vacas de todo el término municipal, como animales asociados a la labor del campo.

Los que son de mi generación pueden recordar una dula, donde habría más de 100 cabezas de vacas y más de 60 yeguas, exclusivamente del pueblo, sin contar las masías. Esto significa, que hubo un lobo voraz en tiempo de la guerra reflotando en cierta medida a partir de los años 50 y hasta los 65. Apoyado claro está con la compra de Salobreja un año antes de la guerra y legalizada para el año 1950, donde pasa a propiedad Municipal. La burra evoluciona en más yeguas, y la vaca boyal en vaca castellana y, posteriormente, en vaca catalana o charolesa.

No puedo por menos intentar clarificar lo que ocurría con las fincas. Me llama la atención que la masía de la Sabina (no he podido localizar al propietario) si bien el azar me llevó a buscar quien era el vecino del caseto Tiburcio que todos conocemos. Sus linderos, de este y oeste, se corresponden con propiedades de dicha masía. Rogelio Izquierdo figura como propietario de dichos linderos y, sin embargo, este señor no consta como propietario de nada en la lista.

La superficie de las propiedades comprende los yermos, ribazos, prados y guardados (zonas amojonadas como propiedad de alguien, y que suelen ser de pastos de uso exclusivo del propietario). Con un vistazo a ciertas fincas en el libro de amillaramiento, donde aparecen los yermos descritos y los prados. En mi mente se comparan con el presente donde muchos ribazos han desaparecido, se han roturados cerradas que eran prados y allí donde había un yermo hoy está labrado.

¿Por qué había yermos? La respuesta a esto habría que buscarla en la falta de productividad de los mismos, asociada a aquellos propietarios que tenían tierra suficiente para labrar con uno, o dos pares de machos. Porque aquel propietario de pequeñas fincas y pocas hectáreas, labraba y eso sí que lo puedo certificar, labraba hasta la mismísima orilla donde estuviese la hita de separación de la propiedad. Fuese tierra de primera, de segunda o de tercera categoría.

Una vez separadas las hectáreas pertenecientes al Ayuntamiento (parcelas, Salobreja, Horcajo y monte) y a la Junta de Pastos (resto) nos quedan 1347 hectáreas que se corresponden con el 100 % de los propietarios de la lista.

16 grandes terratenientes o masadas suman 832,2 hectáreas, el 61,78%

Los 18 siguientes suman 200 hectáreas que representan el 14,85%

La suma de los 16 más los 18 dan 1032 hectáreas y representan el 76,61%

El resto son 321 hectáreas, repartidas entre 117 propietarios. La media de estos datos daría 2,74 hectáreas por propietario. Si bien vemos muchos propietarios con menos de una hectárea.

El punto intermedio, después de ver cuantas hectáreas tenían ciertas familias que quedaron inalteradas sus propiedades hasta donde abarca mi memoria, estaría en un baremo entre 8 y 12 hectáreas las que se labraban con un par de caballerías, no burras, ni vacas. A las cuales habría que poner menos hectáreas, tal vez entre 5 o 6. Y siguiendo este cálculo, las grandes fincas tendrían en el mejor momento 3, 4, 5, 6, o tal vez más animales de labor.

Si tomamos el valor de 12 hectáreas por par de animales de labor, el resultado sería de 222 animales boyales. Dato muy inferior al justificado por el Ayuntamiento para la legalización de la Dehesa Boyal de 414 cabezas. Lo que significa que en aquella época con un par de boyales no labraban de media más que 6 hectáreas. Y, sin embargo, los 222 animales es ligeramente superior al censo de amillaramiento (188). La diferencia son 34 animales que es un 15% menos. Siguiendo con lo descrito anteriormente, hubo un lobo que se comió, tal vez en un solo bocado, un mínimo de 34 animales boyales y que bien pudieron ser 225. También esto pudo ser la consecuencia de que aparezca mucho yermo.

En la lista aparecen 30 propietarios con 1 solo animal boyal lo que significa que entre ellos trabajaban a coyunda (haciendo par con el boyal del vecino) las pocas hectáreas de su propiedad y otras que explotaban a rento, a la tercería o, en el mejor de los casos, a medias.

Si con una media de 10 hectáreas se vivía y nada más, todo aquel que estaba por debajo y no disponía de rebaño lanar estaría pasándolo mal. Y aquellos que estaban por debajo de 5 hectáreas, en muchos casos, estaban llamados a formar coyunta o apuntarse a trabajar allí donde le daban trabajo con su única herramienta disponible: “sus brazos”. Y de un destino que ya jamás volvieron. El lobo muerde por todas partes

Eliseo Guillén Daudén